고정 헤더 영역

상세 컨텐츠

본문 제목

인스톨레이션 평론/ 라캉적 설치 디자인: 현대 설치 미술가, 개념미술가, 현대미술 작가 & 현대 개념 이미지 설치 미술가 루이 최철주 사실적 구조의 개념적 실재 이미지 영상 설치 미술 디자..

본문

인스톨레이션 평론/ 라캉적 설치 디자인: 현대 화가, 개념미술가, 현대 미술가 & 현대 개념 이미지 설치 미술가 루이 최철주 사실적 구조의 개념적 실재 이미지 영상 설치 미술 디자인2 = 미디어아트 쓰레드 페인팅(thread painting) 현대 개념 영상 미술가 현대미술 작품: 미디어 아티스트 한국 화가 루이 최철주 <최철주 나팔꽃>

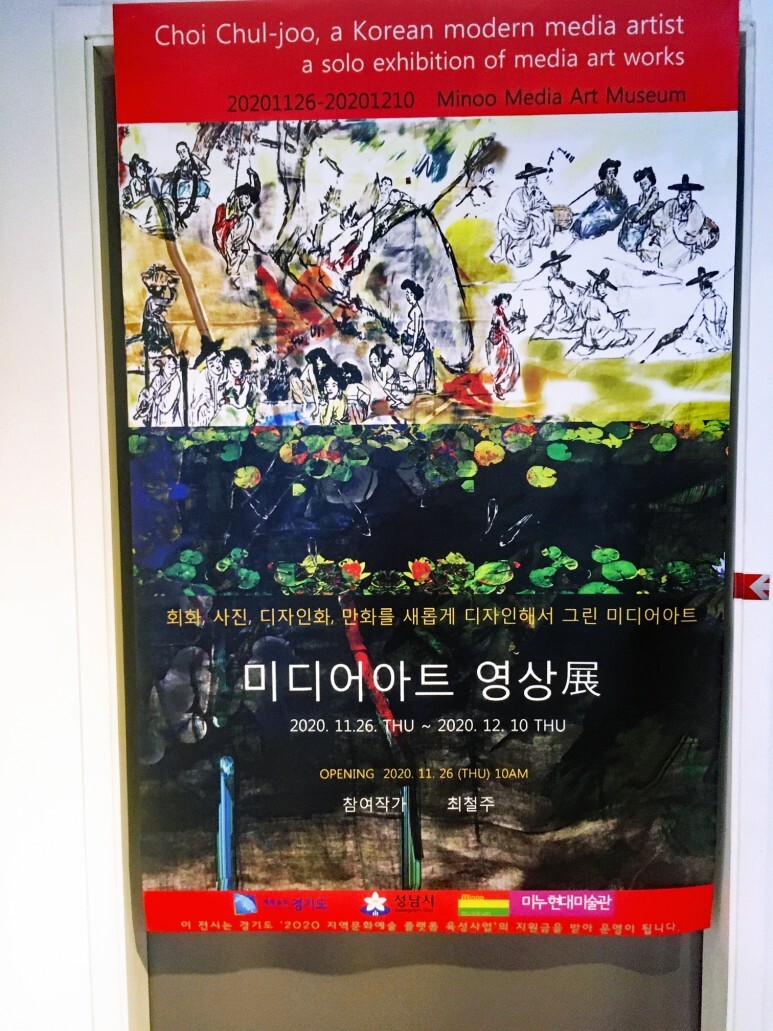

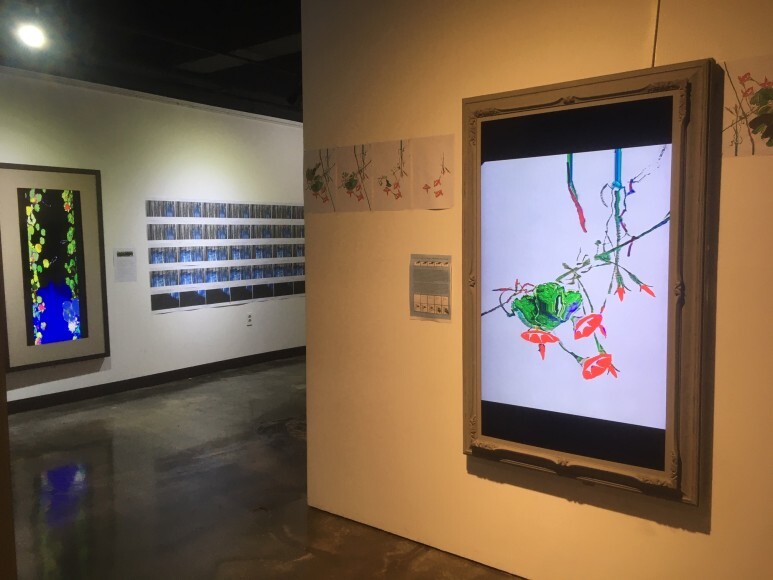

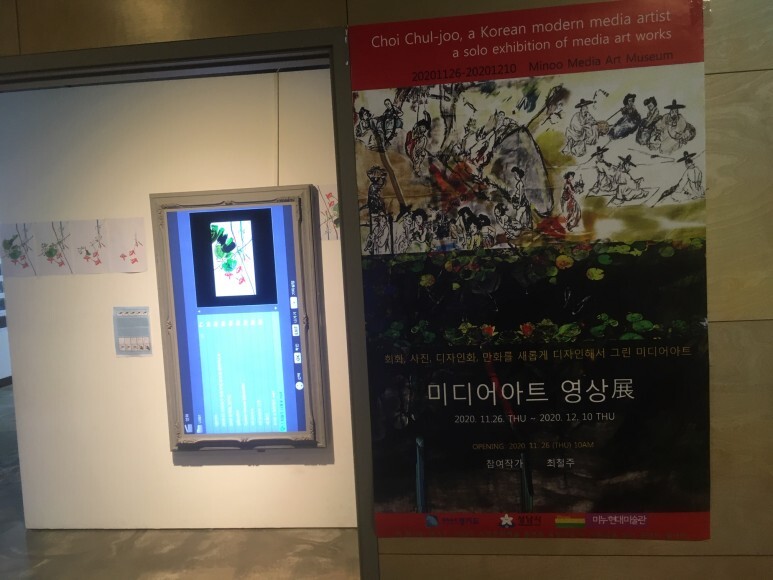

미디어 아티스트 개념 이미지 설치 미술가 작품 루이 최철주 개인전 미디어아트 영상전시 Media Art conceptual artist Louis Chul-joo Choi’s Media Art Video Display: <최철주 나팔꽃>, <사라진 연못>, <대나무 숲>, <신윤복풍주밀회도(申潤福風晝密會圖)=최철주의 송하선인취생도>, 20201126-20201210, Minoo Media Art Museum

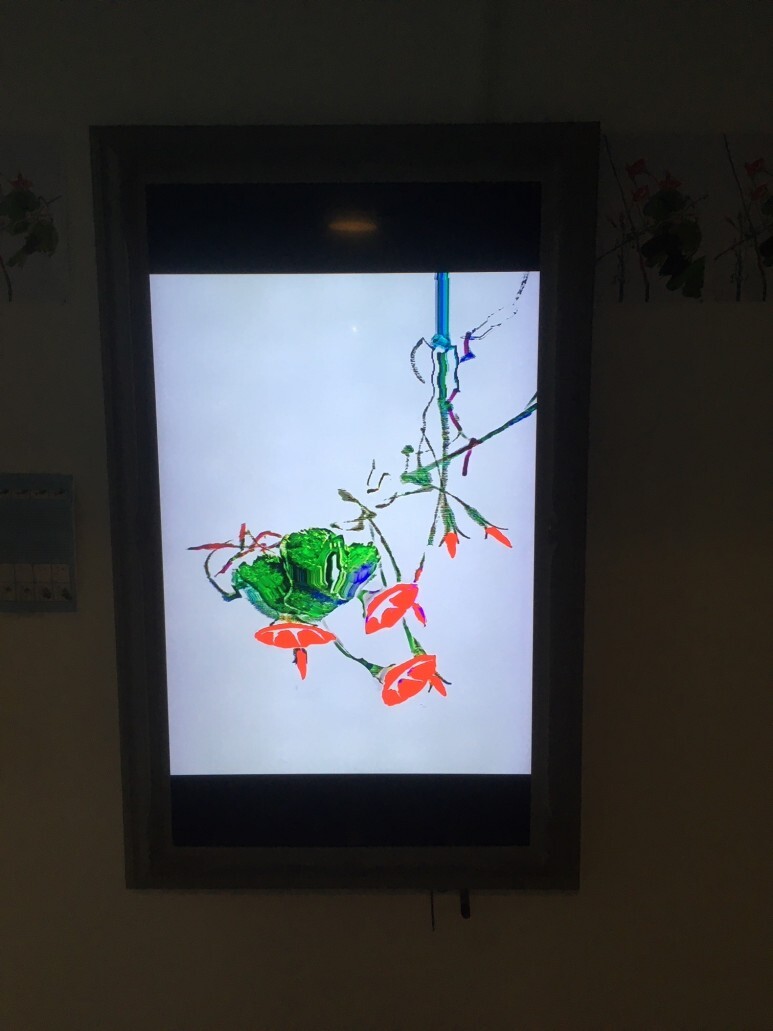

2020년 미누현대미술관 학예실장으로서 문화디자인박사 최철주는 미디어아트를 창작하는 과정에서 미디어아트 작품과 그 이미지를 새롭게 디자인했다. 최철주의 미어어아트 <나팔꽃>은 꽃의 자리를 디자인하고서 그 꽃의 형태에 의존하는 잎과 줄기의 자리를 정한다.

따라서 꽃의 구도로서의 줄기를 꽃에 맞춘다. 전체 이미지에서 줄기와 잎의 구조로 꽃을 그리는 과정을 보여주는 미디어아트 제백석의 <나팔꽃>과 달리 나팔꽃의 꽃을 시작으로 나머지 구조를 디자인한 미디어아트는 디자인박사 최철주의 <나팔꽃>이다. 그는 발묵(潑墨)적 우연성으로한 정해진 존재에 의존하는 꽃의 자리를 디자인한다. 이것은 대기(大氣)의 묘사 없는 미디어아트와 페인팅에 실제화한다. 여기서 기계적으로 재현되는 오리지널 미디어아트를 제작하는 과정에서의 그림 형식이 쓰레드 페인팅(thread painting)이다.

이 그림은 물체를 마주보는 과정에서 빛의 부피를 자수하고 물체의 그림자를 관념적으로 묘사하고 있다. 이것은 동양적 자수와 수묵화를 결합한 새로운 회화적 프로세스에서 '한 획'을 강조하는 선형예술이다. 즉 미디어아트 “나팔꽃”이 그려지는 과정의 동영상에서의 정지된 ‘한 획’을 천에 실과 페인트로 그려낸 것과 같다. 미술평론가 최철주는 김홍석 “개폐”에 대한 미술평론에서 쓰레드 페인팅에 대한 정의를 “시간에 조응된 물감과 실이 드러남과 여백을 천에 남긴 흔적이다.”라고 했다.

Louis, morning glory 2022-c, 135X156cm, acrylic and composite materials on cloth, 2022

Louis, morning glory 2022-c-back, 135X156cm, acrylic and composite materials on cloth, 2022

또한, 그는 쓰레드 페인팅에서 조형의 구조를 “형상을 구성한 실은 대상을 설명하지 않고 연쇄된 실이 조형적 구조가 되면서 조형적 의미의 효과를 보인다. 이것은 색의 의미가 소급되어서 실에 색이 교직된 회화적 구조다.”라고 했고, 그것의 미적 가치는 “사물을 지각하는 방법을 그가 깨닫기 전에 구체화한 선관(先觀)적 자의식의 한 형태다. 그 조형의 색은 시간의 거리를 주어서 표식하지 않고 퇴색된 본디의 조형의 구조로 간주되어 보임으로서 숨겨져 있는 미적 가치를 드러낸다.”라고 했다. 이것은 M.뒤샹의 물질을 치장하지 않는 개념미술의 미학과는 다르다. 쓰레드 페인팅은 사물을 지각하는 방법을 깨닫기 전에 구체화한 선관(先觀)적 자의식의 한 형태다.

그 형태의 색은 시간의 거리를 주어서 표식하지 않고 퇴색된 본디의 조형 구조로 간주하여 보임으로서 숨겨져 있는 미적 가치를 보인다. 그리고 개념미술의 문학성을 넘어서 회화로서 조형성을 비등(沸騰)하고서 남겨진 색을 그려서 새로운 조형의 구조로서 실로 매듭한다. 그 색의 구조를 실에 넣어서 색을 가려 막는 매듭으로서의 조형을 특정한 색에 조응할 수 있도록 선형적 구조의 색이 존재한 조형을 구성한다. 따라서 ‘쓰레드 페인팅’은 개념미술의 지나친 문학성을 부정하는 선형적 미학을 추구하는 천에 실과 페인트를 칠한 그림이다.

최철주 쓰레드 페인팅/ thread painting: Louis Choi Chul-joo <Choi Chuljoo thread painting Morning glory>

최철주 쓰레드 페인팅 <최철주 나팔꽃>은 풍습에 의해 만들어진 대상의 천과 같은 재료에 그려진 이미지다.

그 <최철주 나팔꽃>은 라캉적 이미지처럼 대상이 보이는 형상을 천과 같은 재료에 구성하여 좌우가 역전된 이미지를 그리는 방식이다. 따라서 그의 그림은 앞면과 뒷면을 구분하지 않는 양면의 그림이다. 실제적 형상과 응시적 형상에서 주제에 어울리는 피상(皮相)적 면으로 이미지를 표상한다. 여기서 풍습의 변화 대상으로 그림을 그리는 것은 하나의 대상으로 보이는 또 다른 이미지다. 그것은 공간에서 보이지 않는 작은 조각으로 그려진 대상의 물질로 감추어지고 사라진다. 대상의 작은 조각은 그 형상의 실제로 바꾸는 기표적 의중 운동을 통해서 가역된 실제 공간을 보인다. 이것은 어떤 형상의 의미를 가리키며, 그 작은 대상은 실제 가역할 수 있는 공간을 정의하고 형상의 실제 변화된 움직임에 의해 가려지는 형상의 의미를 가리킨다. 그것은 천과 같은 재료에 주재(主材)된 형상과 빛의 색깔로서 인상적 공간의 필연성으로 한 대상의 자리를 정한다.

그리고 그 자리의 빛과 대상을 멈추게 하여서 풍습 된 페인팅의 구조를 이룬다. 이것은 순간적으로 멈추어선 그 구조의 필연성으로 한 주재적 공간이다. 따라서 그림의 실제적 구조로서 형상이 멈추었던 자리에서의 의미가 가역적 사고 운동으로 형성된다. 이것의 구조로서 의식되는 의미가 공간의 자리를 찾아가는 작은 조각일 뿐이다. 그 작은 조각은 유사한 대상일 때 많은 공간의 자리에서 현상적 물성으로 공존한다. 그 자리 하나의 현상과 다른 의미가 교차하는 의중 운동으로 여러 개의 공간 속으로 그 자리가 끼워진다. 이것은 자리의 공간 안에서 의중 운동으로 또 다른 자리를 연쇄하여서 만들어낸 쓰레드 페인팅 <나팔꽃>이다. 여기서 공간의 자리는 사라지고 그곳에 자리했던 나팔꽃은 빛의 색깔로 변신한다.

그러나 빛의 형상이 그림의 의미 효과로써 지난 공간에서 사라진 천과 같은 재료에 빛의 색깔로 그림 선택한다. 여기서 그림은 나팔꽃의 표면을 빛과 연결하는 공간 안에서 그 빛을 선으로 바꾸어 이미지를 왜곡시킨다. 따라서 보이지 않는 선 공간의 구성은 꽃을 그릴 수 없으므로, 2020년 미누현대미술관 미디어아트 영상전에서 <최철주 나팔꽃>의 시작 화면은 도입부 공간으로서의 실제 구조가 아니므로 줄기와 잎을 스케치하고 꽃을 그려가며 선 공간을 구별한다.

정지된 미디어아트에서 대상을 구별하는 빛의 모양을 실로 그려낸 것이 쓰레드 페인팅이다. 이것은 풍습 된 대상을 구도로 한정할수록 공간을 이어주는 대상의 자리가 빈자리가 되기 때문에 스케치 위에 시침질 선으로 한정된 구조로서 자리에 숨겨진 천의 내면을 치장하여서 예술적 형상의 작은 조각으로 공간의 의미를 찾는다.

이렇게 <최철주 나팔꽃>은 천과 같은 재료에 그린 그림으로써 대상의 필연적 공간성으로 한 추상적 자리를 구성함으로써 실제의 풍습 된 회화 예술로서의 미적 가치를 획득한다.

또한, 회화성에 기반을 둔 원본성과 프로세스 미디어아트의 형상성을 가지고 미디어아트 이미지로서의 스틸 영상을 시간성에 맞추어 그려내는 쓰레드 페인팅은 원작의 또 다른 독창성을 가진다. 이것은 모니터로 보이는 콘텍스트(con·text)로써 정지된 각각의 영상 이미지를 쓰레드 페인팅으로 그려낸 원화이기 때문이다. 그것은 페인팅과 같은 예술적 의미가 있는 조형적 쓰레드 이미지로서 다양한 전시성을 가진다.

전시 공간의 자리에서의 물리성에서 가역된 시간성은 빛의 색깔로써 자리를 만들고 그 자리의 빛의 색으로 인식된다. 추상적 빛의 공간은 물질적 대상의 구조를 엿볼 수 있지만, 그 자리는 대상의 주체가 그 시간성의 변화에 따르는 공간의 여백이 된다. 그 여백은 추상적 공간이지만 페인팅의 주체가 말하는 가역된 빛의 색깔로 그려짐에 따라 그 여백에 숨겨진 대상의 자리를 만든다. 이것은 페인팅이 대상에 대하여 공간의 빛을 형상화한 이미지와 일치되도록 대칭적인 공간의 필연성에 따라서 정해진 대상이 자리다.

대상에 맞춘 이미지의 공간은 여백의 형식으로 한 간극을 천으로 이어진 분리된 공간을 만들고 그 천의 위에 그려진 색채가 여러 개의 빈 공간을 하나의 그림 구조로 교직 된 천과 같은 재료에 그려진 그림의 구조다. 그 이미지는 대상의 자리가 정한 색채와 형상에 따른다.

따라서 그 이미지의 색깔은 대상과 마주했던 풍습적 보편성의 실제를 빛의 색깔로 꾸민다. 이렇게 꾸며진 형상의 빛과 대비되는 어두운 여백의 공간은 주재(駐在)로 만들어낸 그림자다. 여기서 실제의 대상적 존재로서 색깔은 응시로 보이는 풍교된 풍습의 단상이다. 그 단상은 일상적 삶의 장소에서의 멈춘 깨달은 물체의 형상을 빛의 색깔로써 형식을 갖추고 분간하기 어려운 반사적 여백의 색깔을 천과 같은 재료에 그린 그림을 연쇄하여서 하나의 그림을 그려낸 것이다. 여기서 색칠된 그림은 관습에 의해 깨우치거나 제자리에 있을 때 색의 형상으로 현실의 존재를 풀어낸다.

그러나 여백의 빈 공간은 시간성을 재현할 수 없어서 대상의 주체에 어울리는 색깔로 보인다. 그리고 그 색깔에 대비된 색점으로 천과 같은 실에 형상의 윤곽을 정한 <나팔꽃>은 지난 공간의 필연성으로 풍습의 친숙함을 포착한다.

글. 이미지 설치미술가 최철주 (한국 화가 & 문화디자인박사)

개념미술 추상 미디어아트 : Louis Chul-joo Choi, Media-art: <Choi Chuljoo Morning glory>

현대 미디어 아티스트 & 개념미술가 최철주의 현대 추상 개념미술은 초기 개념미술의 개념으로 한 회화성의 복귀다. 즉 회화 작품으로 생성하는 개념미술이다. 따라서 그의 현대 개념미술은 시사만평처럼 현상적 이미지를 비판하지만 회화성으로 의미적 가치를 말한다.

미술품에서 Ready made 기성품이 회화성을 대신할 수 없고 Marcel Duchamp 뒤샹처럼 창조된 개념과 그의 동조자 Joseph Kosuth 조셉 코수스가 말한 철학에 따른 메시지를 말한다. 반면에 라캉 미술이론에서의 유아적 상상계의 허상을 개념으로서 최철주의 개념미술은 시사만평으로 개념의 의미를 라캉적 회화속에 메시지를 담는다. 그것은 사건의 현장 사진을 만평으로 비판적 시각과 라캉적 회화의 삶적 가치를 교합시킨다.

이것은 수학적 개념과 철학적으로 의미화한 언어적 해석을 넘어서 사건의 현장 사진을 만평으로 비판적 시각과 라캉적 회화의 삶적 가치를 교합시킨다. 여기서 미디어아트 <최철주 나팔꽃>의 스틸 이미지로서 라캉적 추상화는 임의적인 철학성보다는 타자의 욕망을 응시로서 순간적으로 이성적 지각할 수 있는 회화성을 보인다.

Louis Chul-joo Choi, Media-art: <Choi Chuljoo Morning glory>

Louis Chul-joo Choi, Media-art: <Choi Chuljoo Morning glory>

창작하는 과정에서 미디어아트 작품과 그 이미지를 새롭게 디자인했다. 최철주의 미어어아트 <최철주 나팔꽃>은 꽃의 자리를 디자인하고서 그 꽃의 형태에 의존하는 잎과 줄기의 자리를 정한다. 따라서 꽃의 구도로서의 줄기를 꽃에 맞춘고 발묵(潑墨)적 우연성으로한 정해진 존재에 의존하는 꽃의 자리를 디자인한다. 이것은 대기(大氣)의 묘사 없는 미디어아트와 페인팅에 실제화한다. 즉 기계적으로 재현되는 오리지널 미디어아트를 제작하는 과정(108 pictures)에서의 그림 형식이다.

Louis Chul-joo Choi, Media-art: morning glory, Still image (morning glory-16)

Louis Chul-joo Choi, Media-art: morning glory, Still image (morning glory-32)

Louis Chul-joo Choi, Media-art: morning glory, Still image (morning glory-39)

Louis Chul-joo Choi, Media-art: morning glory, Still image (morning glory-55)

Louis Chul-joo Choi, Media-art: morning glory, Still image (morning glory-72)